12月19日下午,寒风凛冽。在石门县城外滩,出现了动人的一幕,湖南省“非遗”桩巴龙传说常德市级传承人、退休干部孙昌喜,摆着一张桌子,桌子上摆满了书画、印章等随机赠送的珍藏礼品,旁边是筹资拍摄《桩巴龙外传》求援书的喷绘展牌。看到这一幕,过往行人无不好奇,纷纷驻足,了解情况。一个花甲老人在退休后的10年间,没有功利之心,倾其所有,醉心于传承桩巴龙文化。现在,又为筹资拍摄《桩巴龙外传》的电影奔走呼号……

(图为孙昌喜(左一)在向过往行人讲解筹拍桩巴龙电影的情况)

不解之缘情深深

孙昌喜是桩巴龙传说发源地石门县太平镇穿山河社区自生桥片人,从3岁时开始,他就耳染目睹神奇的桩巴龙传说故事,与桩巴龙文化结下不解之缘。

位于沱水上游的自生石桥,流传着一个美丽的传说:桩巴龙忍痛撞开自生桥,使百川归流入长江;无奈被锁江西葵花井,日复一日思娘亲;苦等“铁树开花水倒流”,每年清明节扫墓祭母。一千七百多年来,这个在民间广为流传的神话引起了许多民俗专家的兴趣,在石门更是妇孺皆知,十多年前就列入了湖南省第二批非物质文化遗产名录。

1974年下半年,孙昌喜在当时的穿山公社文化站担任辅导员以后,不断地吸收民间文化素养,多方搜集民间传说,为其后来在《石门民间天方夜谭·白话佬》中创作《牛皮吹不破》、《白话佬作诗》、《姐姐试文采》、《天下药王摘》等民间幽默故事打下了基础,也为他创作《孽龙穿山传》、《桩巴龙挂清》、《穿山河地名的来历》等民俗文化整理、再创作奠定了坚实基础。

研究桩巴龙传说,孙昌喜独树一帜。他提出的几个观点基本得到了湖南师大教授、湖南民俗专家巫瑞清先生的认同。其一,桩巴龙传说发生的年代确定为西晋太宁年间之后;其二,桩巴龙在当时的土家族“有语言,无文字”历史背景下,形象为“没有读过书,根本不识字”;其三,桩巴龙“有功无过”,是充满孝爱之心的悲情少年;其四,降服桩巴龙的是许真君,不是观音老母;其五,“关押”桩巴龙的地方是“葵花井”,不是误传的“桂花井”。

孙昌喜将桩巴龙传说的内涵提炼总结为“崇祖溯源,孝老爱乡”,将其融入到中华民族优秀的传统孝道文化之中,把桩巴龙清明节前后挂清扫墓祭母,升华为“龙的传人”孝母爱乡的民族情结与美德,提升到中华民族的文化认同。

2009年初,孙昌喜在岗未退休。为配合“桩巴龙传说”首次申报国家级非物质文化遗产,他积极筹资编撰出品《中国第五大民间传说·桩巴龙故事集》,收集了32个作者创作的35个不同侧面的故事。

为传承省级“非遗”桩巴龙传说,孙昌喜“开门”收徒。2015年,袁学博、李辉、孙建华三人现场拜师;2017年,又有湖南永州商学院在读大学生唐棣、在湖南芙蓉园实业有限公司茶叶部工作的刘莉、石门县三圣乡农民唐程三人拜师。自2015年起,孙昌喜筹资10多万元,牵头发起成立了“石门县太平镇文物和桩巴龙文化保护协会”、为传承和保护桩巴龙传说做出了实实在在的贡献。

(2017年8月,孙昌喜第二次收徒)

自2010年起,孙昌喜先后5次跑长沙上北京,推介宣传桩巴龙传说,征得全国名家题写与桩巴龙传说相关的书法10余幅。2016年,他受聘担任石门电视台旅游频道《开门闪经》嘉宾,在电视荧屏上讲述《桩巴龙传说》。他还建立起桩巴龙文化网,在桩巴龙传说发源地张贴喷绘《孽龙穿山传》、《桩巴龙挂清》、《桩巴龙前传》等大型宣传广告展牌,制作桩巴龙传说展牌,在县城、太平镇、穿山河、湖家冲等地公示、展出,受到普遍欢迎。

恩娘园里寄思念

桩巴龙恩娘许幺姑原来的土墓,在上世纪六十年代初破“四旧”时被损坏,立在墓前的两根石头柱子(即锁龙柱)推倒断裂。七十年代的公路修建中再遭墓毁碑失:墓碑被被附近农民做了猪楼坑岩,两根龙柱被抬去穿山河上游砌了河墈。河墈垮后,两根龙柱被掩埋在河泥中。1986年县文化馆搞民俗文化及民间传说调查,许幺姑墓碑被找到,立在了穿山河社区原来办公楼的屋角旁边的沙堆垃圾堆上。由于“非遗”确定了桩巴龙传说后,影响力扩大。很多人到墓碑前拜谒恩娘,误以为立碑的沙堆就是恩娘墓,时间长了就约定俗成了,湖北、四川、江苏的许多游客都来祭拜,每逢清明节墓碑附近的野草荒蒿上挂满了红布,不时鞭炮连天。社区领导因墓碑实在无处可放,又不能拆除,而此处规划新建社区办公楼,墓碑必须迁移他处。社区领导因为墓碑无处安放与传承人孙昌喜多次商量,要其协助另寻去处。

2017年10月上旬,孙昌喜从县中医院住了几天院后回老家湖家冲休养,路过穿山河社区金水湾付泽选家,坐下喝茶闲聊。他说起桩巴龙传说和恩娘墓,讲到失踪了的龙柱。一个老乡无意中说出他晓得龙柱在哪里,保证找得到,但是一个人背不起、搞不来。他大喜过望,问明情况确凿无疑后,他拿出300块钱,要老乡找帮手,把龙柱抬到付泽选家对门的土地屋门口。

几天后孙昌喜返回石门路过付泽选家,看见土地屋前的龙柱真的找到了。后来了解到土地屋后面几百平方米的尖角地分别属于村民唐秋菊、付泽选、唐生伟所有。鉴于面积不大,又在路旁,和他们三家都熟悉,他突发奇想,决定在此处建个恩娘园。迅即拟定“在土地使用权不变的前提条件下,实行民建公助,委托建设,资产共有”的租赁方案。议定租赁方案后由石门县桩巴龙文化旅游开发有限公司分别和付泽选、唐秋菊、唐生伟签订土地租赁协议。通过广泛宣传,精心策划准备,当年11月24日,举行恩娘园奠基典礼。恩娘园的修建过程中,乡亲拥护、八方支持,时任石门县长、现任县委书记郭碧勋为桩巴龙恩娘雕像支持解决专项资金8万元。

2018年清明节,座高1.8米、重约3000公斤的桩巴龙恩娘汉白

玉雕像,在桩巴龙恩娘园所在地——太平镇穿山河社区举行落成典礼。132人捐款,总额达35760元。这标志着桩巴龙保护开发迈出实质性步伐。

(桩巴龙恩娘许幺姑汉白玉雕像落成时的场景)

在建恩娘园过程中,孙昌喜自己及其家人先后共计出资12000元。到目前为止,恩娘园包括物品物资、基础设施建设的实际投资总额达到30万元。后来孙昌喜为恩娘园捐赠大明宣德年制80公分高观音铜像、尼泊尔如来佛祖铜像、大清雍正御笔“积善成德”镏金旧匾等,价值超12万元以上。

追根溯源萌心愿

石门《桩巴龙传说》于1986年正式编入县委宣传部出资、组织编纂的《石门县民间故事集成》一书,其讲述者的故事来源就是出自孙昌喜七十年代初的转述。讲述者唐天谷、唐生宣和孙昌喜同在当时修建自生桥水电站的民工队伍中。在修建水电站过程中,孙昌喜把桩巴龙故事编成《天津快板》、《三句半》,组织民工自娱自乐,是最早以文艺形式传播桩巴龙传说的人。

石门《桩巴龙传说》最早源自于明代湖南郴州人邓志谟写的《铁树记》。为了弄清传说的来龙去脉,他从2008年开始到2018年的10年间,不惜花费血本寻找《铁树记》。终于在网上寻得蛛丝马迹,以1300元高价购得一本原装复印本,开始探索其本源与区别。结果发现与石门本土的传说大相径庭,完全不同。他从石门的诸多传说中发

现一个共同缺陷:有中间无两头。桩巴龙舅舅许旌阳和他的恩娘许幺姑是江西人,是怎么到石门穿山河来的,他们之间有什么联系?没人知道,也无人解答。桩巴龙从葵花井出来后做了些什么,后来和现在怎么样了?没有人知道。作为传承人有责任和义务搞清楚桩巴龙传说的完整性。这个想法是创作思路的一根“导火索”,需要一种激情和冲动将其点燃。

2018年5月上旬,两个素不相识的年轻人慕名找到孙昌喜,要他陪同他们去溯源桩巴龙传说,其中一位就是与他合作搞电影的舒泽铭,另一个是在国际文化交流中心工作的石门籍年轻人徐杰。他们驱车120公里,来到太平镇五里坪湖洲湾内的湖坝,寻找老龙炼龙珠的“四十八门”(洞口很多的岩洞)。在一个曾经打过猎的当地农民带领下,找到了传说中的“四十八门”。三个人都惊奇、激动不己。探测一段洞口后因无照明设备不敢深入其中。返回途中,小舒提出一定要把这个神奇的传说拍成电影。拍摄电影的设想实施由此而来。

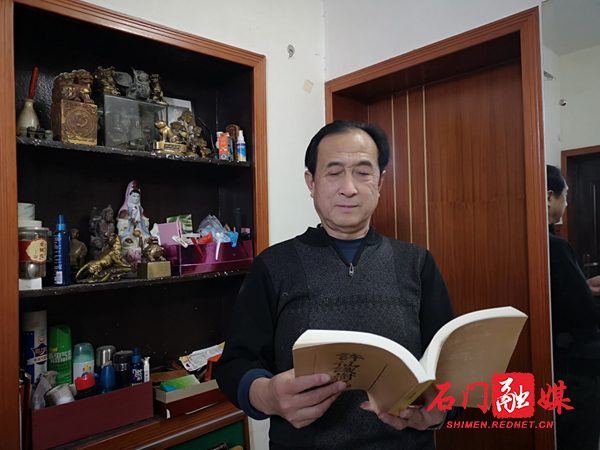

(图为孙昌喜在阅读《铁树记》)

历经艰辛出剧本

为了提供电影剧本素材,孙昌喜用一个多月的不眠之夜,写出了

《桩巴龙前传》初稿,花费好几千块钱将其打印装订成册。然后到处找专业编剧创作剧本。从2018年11月到2019年8月,他到长沙、浙江等地,到处找老板投资;没有找到投资老板,倒花自己不少钱。后又到深圳找影视公司合作拍电影。东奔西走,长途跋涉,花自己的钱,做公益性的事,总共支出没有地方报销的费用13万多元。第一个剧本《铁拐孝龙》出来后,通过深圳一家公司在广东申请备案许可没有成功。“炭烧了,铁没有打成”,首战失败。

通过第一个剧本《铁拐孝龙》采风、创作、申报,孙昌喜自己能够掌控的“资金”已经“炭干气尽”入不敷出,开始负债。在这种情况下,桩巴龙电影还搞不搞,对于他这个无职无权无资本的“三无”人员来

说,是一个极为严峻重大的抉择与考验。

凭着数十年的经验、感觉,他深深知道坚持下去对自己而言是个极大的陷阱和无底洞,有可能倾家荡产。但既然已经走到这一步了半途而废,不仅会为不了解他家底情况的人耻笑,也将是自己人生中的遗憾。于是,他重振旗鼓,冒险再“出征”。通过与河南商丘的知名编剧张晓峰先生长达一年多的QQ联系了解,张晓峰因他的坚持而感动,答应先搞剧本后结账。为了筹措创作剧本的启动资金,他独

出心裁,于2019年8月30日提前以过生日为题摆文化酒宴,收得人情礼金近五万元。支付宴席费用后全部用在了再次剧本创作、采风等支出上。

张先生根据孙昌喜的素材拿出剧本大纲,理出创作思路,孙昌喜负责补充完善剧本细节。通过多个来回反复修改,剧本于2019年10月完成,并由张晓峰先生以他们两人之名在中国作家网发表。但是由于资金极端匮乏,当时他已经欠债一身,根本没法兑现剧本创作合同,至今还是从七十岁生日礼金中临时支付给张晓峰4600元润笔费。

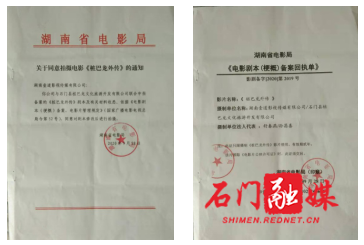

(图为省电影局同意电影拍摄的通知和备案回执单)

寻人助资了心愿

搞桩巴龙电影必须全身心投入,耗时费力不可分神,自然也就没有可能创收。每月三、四千元退休金填空补缺都不够,日常生活捉襟见肘,朋友借款无力偿还,陷于深深的债务危机之中。

在资金断裂陷入困境的情况下,这个一根筋的老头仍然不肯放弃,他一面积极向县委县政府领导书面汇报、短信沟通,争取支持,一面向社会各界“求援”,寻找热心桩巴龙传说和电影的投资人。这部“非遗”性质的民间故事电影以乡情慈母情为主线,流传广,影响深,社会效益高,政府有补贴。经初步测算,经济投入产出比至少在1:4以上。孙昌喜认为潇湘之智,惟楚有才,定有慧眼识珠之人投资合作拍电影。一旦高人接榜,他将让位于贤,全力协助。

孙昌喜始终认为:将桩巴龙传说编书拍成影视剧传播出去,能够拉动石门及其湘西北的乡村旅游,进一步活跃边远农村经济;能够以影视剧为载体扩大、提升桩巴龙文化的幅射影响力,促成桩巴龙传说申报进入国家级非物质文化遗产名录,促进国家的文化投资项目落户石门,填写石门县没有国家级“非遗”的空白。他希望愿创业、有担当的企业家、文化人尽快出马,与他一起完成拍摄电影《桩巴龙外传》的心愿。

(图为孙昌喜在规划如何更好地传承桩巴龙传说)

来源:石门县融媒体中心

作者:梁建民

编辑:郑孝莲

本文为石门新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://www.smrmnews.cn/content/2020/12/22/8741772.html